Le frelon asiatique, connu scientifiquement sous le nom de Vespa velutina nigrithorax, est devenu un sujet de préoccupation majeur en France et en Europe. Cet hyménoptère invasif, arrivé accidentellement sur notre territoire, représente une menace grandissante pour nos écosystèmes et, en particulier, pour nos précieux pollinisateurs. Pour comprendre pleinement les enjeux liés à la présence du prédateur frelons asiatiques, il est essentiel de connaître son histoire, ses caractéristiques et les défis qu’il impose à la biodiversité locale.

Gérer la cohabitation avec ces insectes n’est pas seulement une question de confort, mais aussi de sécurité. Les piqûres de frelons peuvent être douloureuses, voire dangereuses pour ceux qui y sont allergiques. De plus, il est important de prendre en compte l’impact de certaines espèces, notamment le frelon asiatique, sur notre biodiversité, qui menace nos pollinisateurs, comme les abeilles.

Dans cet article, nous allons examiner les différents facteurs qui attirent les frelons, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour minimiser cette attraction.

Les prédateurs naturels émergents : quand la nature reprend le dessus

Malgré l’absence initiale de prédateur frelons asiatiques, la nature montre des signes d’adaptation. Peu à peu, certaines espèces locales commencent à modifier leur comportement alimentaire, contribuant à une régulation, même minime, des populations de Vespa velutina.

Les oiseaux : des alliés ailés, mais à l’impact limité

Plusieurs oiseaux se sont distingués comme de potentiels prédateur frelons asiatiques, bien que leur action reste souvent localisée et insuffisante pour enrayer l’invasion à grande échelle.

- la bondrée apivore (Pernis apivorus) : le rapace spécialisé

Ressemblant à une buse, ce rapace migrateur est un véritable « ninja du ciel » et grand prédateur frelons asiatiques. La bondrée apivore est le seul oiseau capable de s’attaquer à un nid de frelons asiatiques encore habité. Son plumage écailleux lui confère une protection naturelle contre les piqûres. Elle se nourrit des larves et n’hésite pas à détruire des nids entiers. Cependant, la bondrée apivore n’est présente que d’avril à septembre et ses effectifs sont trop faibles pour avoir un impact significatif sur l’ensemble des colonies. - le guêpier d’europe (merops apiaster) : l’oiseau aux couleurs vives

Avec son plumage flamboyant, le guêpier d’Europe est un autre migrateur qui capture en vol frelons, guêpes et abeilles. Il assomme sa proie contre une branche avant de la consommer ou de la donner à ses petits. Ce prédateur frelons asiatiques est sans aucun doute très efficace pour les individus qu’il capture. Malheureusement, comme la bondrée, sa présence est saisonnière (printemps-été), et son action est limitée à des captures individuelles, sans effet notable sur la dynamique des populations. - la mésange charbonnière (parus major) : l’opportuniste discrète

Plus commune dans nos jardins, la mésange charbonnière ne s’attaque pas aux frelons en vol. Elle préfère profiter des nids abandonnés en hiver pour picorer les larves et les adultes morts, offrant ainsi un festin riche en protéines. Cette prédation opportuniste contribue au recyclage naturel, mais ne permet pas de freiner l’expansion des nids actifs. - la pie-grièche écorcheur (lanius collurio) : petite mais audacieuse

Cette autre migratrice est capable d’attraper des insectes en vol, y compris des frelons. Elle est connue pour empaler ses proies sur des épines, créant des « garde-manger » naturels. Comme les autres migrateurs, sa rareté et sa présence saisonnière limitent son impact. - les pics (dendrocopos minor) et les pies (pica pica)

Ces oiseaux prédateur frelons asiatiques ont été observés en fin d’automne perforant l’enveloppe des nids de frelons en déclin pour consommer les derniers individus ou larves. Leur rôle est marginal et intervient quand la colonie est déjà affaiblie.

Il est intéressant de noter que des études sont en cours pour analyser si des variations géographiques dans les populations de ces oiseaux ou dans leurs régimes alimentaires peuvent conduire à des impacts légèrement plus importants dans certaines régions.

Les insectes et organismes parasitoïdes : des stratégies invisibles

Au-delà des oiseaux, d’autres acteurs plus discrets tentent de freiner le frelon asiatique.

- la mouche conops vesicularis (mouche tueuse de frelons)

Cette mouche parasitoïde est une curiosité de la nature. Elle pond ses œufs directement dans l’abdomen des frelons adultes, notamment les reines, au printemps. Une fois écloses, les larves se développent à l’intérieur de l’hôte, le tuant de l’intérieur. Si cela semble être un scénario de science-fiction, son rôle reste très marginal car cette mouche est rare et peut également s’attaquer aux abeilles, ce qui rend son utilisation pour la régulation complexe. De plus, son cycle de parasitisme est très court, n’intervenant que quelques jours fin juin. - les vers nématodes (pheromermis vesparum)

Certains vers nématodes, comme Pheromermis vesparum, peuvent parasiter les larves de frelons asiatiques. Leur cycle de vie est complexe, nécessitant des hôtes intermédiaires aquatiques (comme les phryganes ou les perles) que l’on trouve dans des zones humides et peu polluées. Le frelon est infecté en consommant ces hôtes. Cependant, leur action est très localisée et le taux de capture de ces hôtes par les ouvrières est extrêmement faible (environ 0,2%), limitant leur efficacité à grande échelle. C’est donc un bon prédateur frelons asiatiques.

- le frelon géant d’asie (vespa mandarinia) : un prédateur frelons asiatiques naturel dans son milieu d’origine

Dans son aire d’origine, le frelon asiatique est la proie du frelon géant d’Asie (Vespa mandarinia), dont la reine peut mesurer jusqu’à 5,5 cm. Ce super-prédateur chasse en groupe et peut exterminer des colonies entières, consommant larves et adultes. Cependant, son introduction en Europe serait une catastrophe écologique, car il s’attaquerait indifféremment à toutes les espèces d’hyménoptères sociaux, y compris nos abeilles, guêpes et frelons européens, créant un déséquilibre encore plus grave. Il n’est donc pas une solution viable pour notre continent.

En savoir plus

Des plantes carnivores aux stratégies végétales

Même le règne végétal montre des capacités d’adaptation et apporte son lot de prédateur frelons asiatiques.

- la sarracenia (plante carnivore) : l’attraction mortelle

En 2014, le Jardin des Plantes de Nantes a fait une découverte surprenante : des urnes de Sarracenia, une plante carnivore originaire d’Amérique du Nord, contenaient des cadavres de frelons asiatiques. Cette plante attire les insectes grâce à son nectar et ses phéromones. Des études ont depuis confirmé que, durant les années de forte présence de frelons, les Sarracenias en consommaient un grand nombre. Cependant, leur utilisation comme moyen de lutte est ponctuelle et dépend des exigences de culture de ces plantes (sol peu minéralisé, eau déminéralisée, plein soleil), les rendant difficiles à cultiver à grande échelle. - les nepenthes (plantes à urnes tropicales)

D’autres plantes carnivores, comme les Nepenthes, sont également étudiées pour leur potentiel attractif. La recherche sur les phéromones émises par ces plantes pourrait à terme aider à concevoir des pièges plus sélectifs et efficaces, capables d’imiter ces attraits naturels pour capturer spécifiquement le frelon asiatique.

A lire aussi

Conclusion : une lutte collective pour préserver l’équilibre

Le frelon asiatique représente un défi majeur pour nos écosystèmes, mais cet article le souligne : la situation n’est pas sans espoir. Si aucun prédateur frelons asiatiques unique ne peut, à lui seul, endiguer son invasion, la combinaison des adaptations naturelles de notre faune et flore, conjuguée à une intervention humaine éclairée et coordonnée, offre des perspectives de régulation.

De la bondrée apivore, rapace spécialisé, aux discrètes plantes carnivores comme la Sarracenia, en passant par les poules de Janzé et les stratégies complexes des insectes parasitoïdes, la nature démontre sa capacité à s’adapter, lentement mais sûrement. Toutefois, c’est bien l’engagement de chacun – apiculteurs, particuliers, scientifiques et autorités publiques – qui fera la différence.

Par le signalement rigoureux des nids, le piégeage sélectif et responsable, la protection proactive de nos abeilles, et le déploiement de plans de lutte nationaux, nous avons le pouvoir de limiter l’expansion de ce nuisible. La coexistence avec le frelon asiatique est inéluctable, mais nous pouvons œuvrer collectivement pour qu’il trouve sa place dans un équilibre maîtrisé, protégeant ainsi notre précieuse biodiversité et les services essentiels qu’elle nous rend. La vigilance et l’action concertée demeurent nos meilleurs alliés dans cette lutte pour l’avenir de nos écosystèmes.

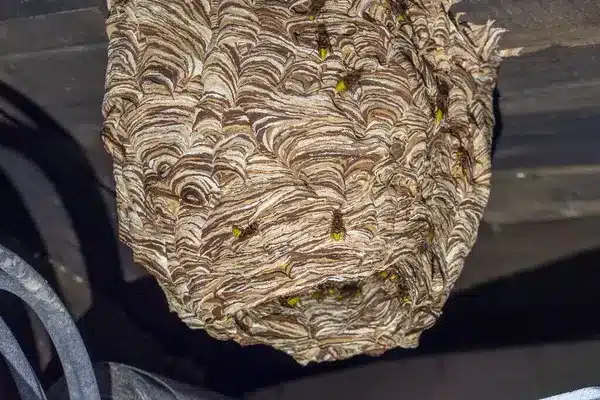

Nid de guêpes/frelons : une prestation de KO.Nuisibles

Besoin d'aide ? Voici notre FAQ

Oui, il est particulièrement agressif pour défendre son nid. Les piqûres multiples peuvent être dangereuses, surtout pour les personnes allergiques, avec un risque de choc anaphylactique. Il est impératif de ne pas s’approcher d’un nid.

Les nids sont généralement sphériques ou en forme de poire, de couleur brun clair, et peuvent être situés en hauteur dans les arbres (nids secondaires) ou plus bas dans les haies ou les abris (nids primaires). L’orifice d’entrée est latéral.

Le piégeage est le plus efficace au printemps (de fin mars à début juin) pour capturer les reines fondatrices, et en fin d’été/automne (de fin août à octobre) pour limiter les reproducteurs.

Non, les poules, notamment la poule noire de Janzé, peuvent manger des frelons, surtout ceux en vol stationnaire. C’est une aide précieuse, mais elles ne peuvent pas à elles seules éradiquer une colonie.

Oui, de nombreuses mairies, communautés de communes et conseils départementaux proposent des aides financières ou des prises en charge pour la destruction des nids. Renseignez-vous auprès de vos collectivités locales.